Pour ouvrir les fenêtres sur la mer

Dans un livre à quatre mains, les écrivains et éditeurs Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban décortiquent les ressorts trop ordinaires du racisme. Brillant.

« Je cherche des compagnons de route », conclut Yara El-Ghadban au terme de quelque 300 pages de correspondance échangée avec son collègue à Mémoire d’encrier, Rodney Saint-Éloi. Des compagnons de route, moins pour alimenter l’inventaire – ce que n’est pas ce livre – que pour proposer « un bouquet de pourquoi pas offert à l’humanité », pour incarner « le dialogue des rêveurs ». Face au racisme, sujet d’une abondance aussi étendue que la connerie, se limiter à un inventaire ne servirait à rien et ne suffirait pas à épuiser le sujet. Les faits cités dans ce livre n’ont pour but que d’en souligner le caractère systémique, les persistances dans les conversations ordinaires, le réflexe du rappel à l’ordre politique dominant, dans toutes ses dimensions (genre, classe sociale, race, etc.) Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi sont tous deux écrivains et éditeurs à Montréal. Ils ont en partage l’exil, lui de Haïti, elle de Palestine. Pour parler du racisme, ils sondent l’un et l’autre leurs histoires, où se sont forgées leurs consciences et leur sens de la révolte. Leur méthode : refuser la haine et ouvrir le dialogue, par l’explication et par l’humour.

Disséquer pour dépasser

Pour Rodney Saint-Éloi, ce livre est comme un « rendez-vous avec une histoire longtemps occultée », encore douloureuse, lourde d’ombres et de tragédies. Si l’exercice lui est difficile, il s’impose d’emblée de rêver : « le meilleur moyen de combattre le racisme est peut-être dans cet art de vivre, plus fort que la vie ». Pour Yara El-Ghadban, cette invitation à vivre renvoie au vers de Mahmoud Darwish sur l’espoir comme « maladie incurable ». L’un et l’autre racontent leurs « premières fois » avec le racisme et le choc de la prise de conscience des frontières imposées. L’histoire de l’esclavage, l’histoire coloniale, le génocide des Palestiniens, mais aussi les classes sociales, les représentations genrées sont évoquées et analysées grâce aux scènes choc vécues par chacun. Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi font preuve d’une finesse remarquable dans le décryptage de « l’anatomie du racisme ». Ils s’intéressent à ce que signifie disposer d’un passeport ou d’un diplôme quand on a grandi dans un camp de réfugiés, à la violence d’un système bureaucratique où ne figure pas « Palestine », à la question des langues coloniales, autres vecteurs de violence.

Ils s’intéressent surtout aux autres histoires possibles, à celles des amitiés, à celles qui ne sont pas assez racontées, pas assez audibles, et qui pourtant offrent d’autres perspectives sur le monde : celles du partage, celles de la générosité, celles de l’affection. Du respect. Ils insistent sur ces histoires qui rendent compte de la diversité du monde, non dans l’utilisation du terme comme une case à cocher pour être politiquement correct, mais au sens plein et entier de multiplicité des situations. Aussi multiple que le sont les vagues de la mer – à supposer de la regarder sans la limiter à la composante standardisée, turquoise et plate, d’une station balnéaire. Sous la plume de Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi, on croise Mahmoud Darwich, Aimé Césaire, Coetzee, Naomi Shihab Nye, Edward Saïd, et tant d’autres qui ont par leurs récits fait obstacle au récit dominant. Et qui ont ouvert la voie à l’art de « regar[er] la mer, sans lui imposer une identité, sans la sanctifier, sans la condamner ».

Pour aller plus loin, l’entretien des auteurs par Pascale Veysset sur TV5 monde.

Et vous, vous lisez quoi ?

Kenza Sefrioui

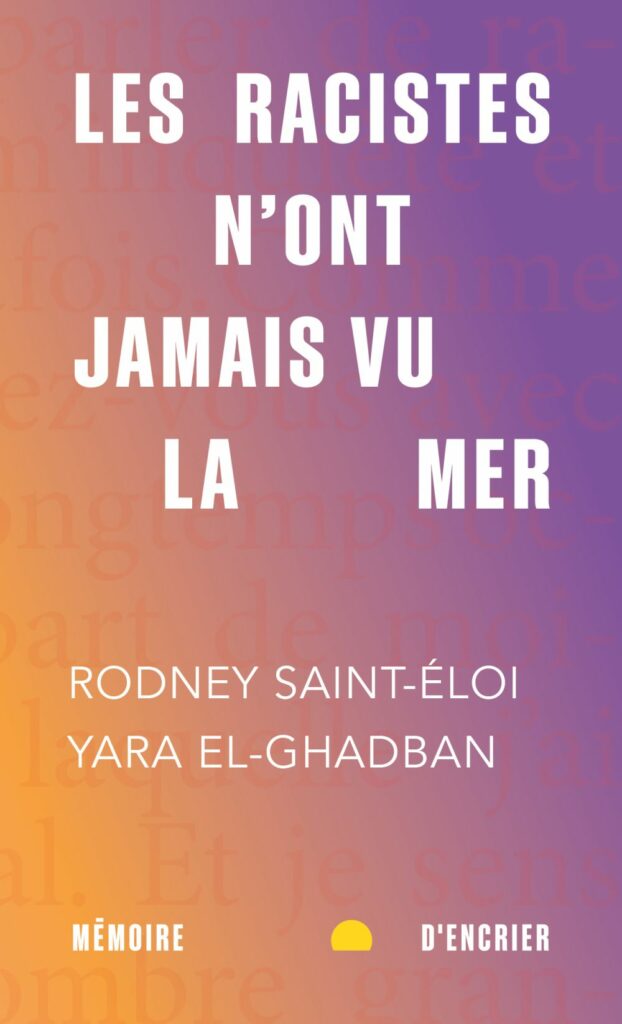

Les racistes n’ont jamais vu la mer

Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban

Mémoire d’encrier, 320 p., 170 DH