Pour ne pas oublier le Haouz

Deux ans après le séisme du 8 septembre 2023, un collectif de journalistes témoigne du défi professionnel et émotionnel qu’a représenté la couverture de cet événement.

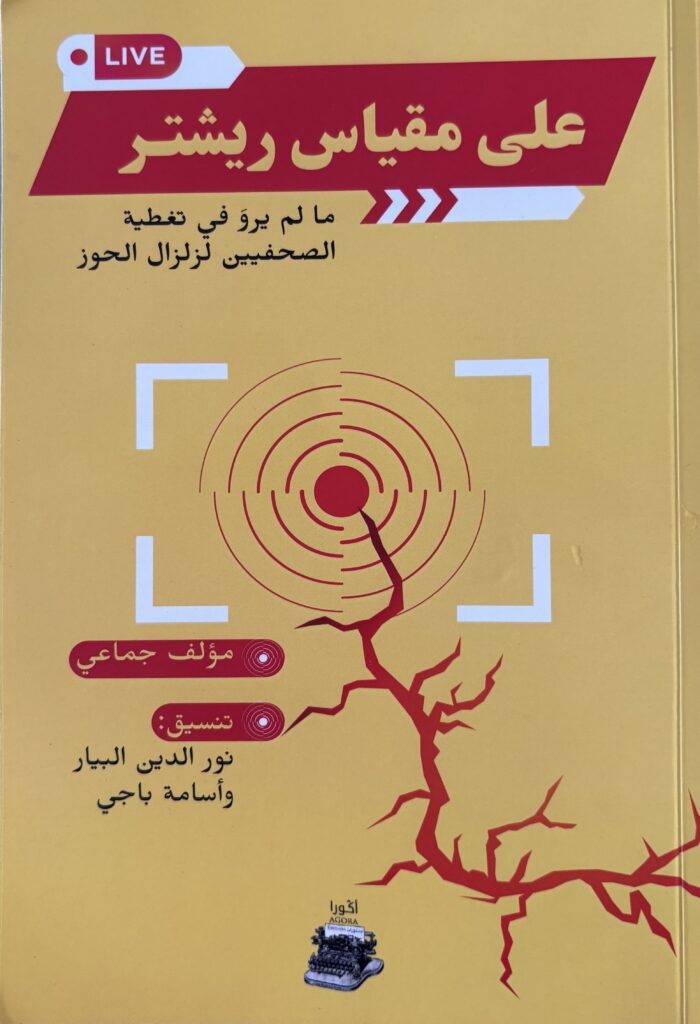

Horreur, sidération, empathie, colère, épuisement, sentiment d’impuissance… Comment écrire sur une catastrophe naturelle quand la réalité du terrain nous pousse au-delà de nos limites ? Dans Sur l’échelle de Richter, ce qui n’a pas été dit dans la couverture médiatique du séisme du Haouz, neuf journalistes témoignent de l’épreuve qu’a été cette période et de ce qu’ils en ont retiré comme enseignement pour leur pratique du métier. En arabe, en anglais et en français, chacun.e relate comment il ou elle a vécu l’événement et ce qui l’a le plus marqué.

Une approche médiatique des catastrophes

Pour tous, ce travail de terrain est un choc. Aucun d’entre eux, souvent jeunes, n’étaient préparés pour faire face à ce type de situation, ni n’avaient eu une formation dans ce sens. Leurs récits sont empreints de la nécessité vitale de faire une place à leur subjectivité, quand la pratique invite au contraire à la reléguer au second plan. De leurs récits, qui font la part belle aux détails de la route et des rencontres, se dégage une réflexion sur la manière de construire une méthode pour l’approche médiatique des catastrophes. Une approche nourrie d’un savoir sociologique et anthropologique, centrée sur l’humain. Noureddine El Biyar insiste sur le déchirement entre l’obligation de rencontre compte d’une situation au moment où il est impossible de prendre du recul par rapport à celle-ci.

Said Ghidda, journaliste pour 2M, décrit l’abandon des habitants de Toufghine. Pour Brahim Ichaoui, de la SNRT, impossible de rester neutre : sa contribution évoque les séquelles psychologiques de ce travail. Anass Laghnadi témoigne de la solidarité entre villageois mais aussi de l’échange d’expériences entre journalistes. Oussama Baji interroge la forme pour rendre compte des réalités. Noureddine Elbayar partage sa chronique de la route, ses négociations avec les taxis et les pics d’émotion. Oussama Taia, de 2M, rappelle l’éthique et la nécessité de respecter le deuil et l’intimité des sinistrés. Mohamed Fernane, de TelQuel s’interroge sur les comportements irresponsables et sur les urgences sanitaires. « Que peut (encore) le journalisme ? », demande Salaheddine Lemaizi, d’Enass.ma, évoque le caractère déjà sinistré d’une région laissée à l’abandon et enrage face aux persistances du concept de « Maroc inutile » : il insiste sur les limites du journalisme faute de langue partagée, de connaissance de la région, dénonce « l’opportunisme journalistique » qui met la carrière devant l’empathie, et appel au devoir de mémoire. Enfin Imane Bellamine parle du fardeau du témoin, de son impréparation et de sa vulnérabilité. Notre responsabilité, conclut-elle, est d’aller au-delà de la simple captation des faits, mais de vivre l’empathie, la résilience, dans une humanité partagée. Ce livre, honnête et sincère, apportera beaucoup aux étudiants, chercheurs et journalistes en quête d’une approche éthique et ouverte à la subjectivité.

Et vous, vous lisez quoi ?

Kenza Sefrioui

على مقياس ريشتر .ما لم يرو في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز

Collectif

Agora, 160 p.Contact : daragora2020@gmail.com