Renoncer à la langue coloniale

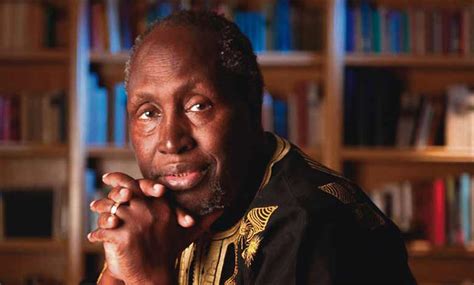

Le géant kenyan de la littérature africaine Ngugi wa Thiong’o s’est éteint le 28 mai dernier. Retour sur son essai majeur.

C’est un livre dont la réception, du moins en français, semble avoir éclipsé une œuvre pourtant immense. En 1982, alors qu’il est en Europe et se voit contraint de ne pas revenir au Kenya et de s’exiler, Ngugi wa Thiong’o est déjà un auteur majeur. Il a écrit pour le roman et pour le théâtre, les deux lui valant interdictions et arrestations, puisqu’il y décrit la permanence des structures de dominations coloniales après l’Indépendance, et le rôle des nouvelles bourgeoisies dans l’oppression des paysans. Mais il arrive à une impasse dans sa relation avec ses concitoyens, car il écrit en anglais. Décoloniser l’esprit, publié en 1986, est le livre où il explique pourquoi il renonce à cette langue. Après cet « adieu », il n’écrira plus qu’en kikuyu, et ses livres connaîtront des vies multiples au gré des multiples langues dans lesquelles ils seront traduites, notamment dans les autres langues africaines.

Plaidoyer pour la traduction

Dédié « à tous ceux qui se battent depuis longtemps pour la reconnaissance de la littérature, de la culture, de la philosophie et des autres trésors dont les langues africaines sont riches », cet essai, où Ngugi wa Thiong’o rassemble plusieurs conférences et des témoignages autobiographiques, demeure d’une actualité vive : il y dénonce l’humiliation infligée à celles et ceux dont on moque la langue maternelle et qu’on oblige à parler une langue dominante. Or la langue est centrale pour « reprendre l’initiative de sa propre histoire ». Pour l’auteur de Pétales de sang (1977), continuer à écrire dans les langues coloniales euro-américaines, c’est continuer à « enrichir les langues étrangères en y injectant, entre les vieilles articulations rouillées, un “sang noir” senghorien », c’est se tromper de combat quand il faudrait plutôt s’occuper d’enrichir sa propre langue. Ngugi wa Thiong’o souligne le rôle de la langue comme instrument de domination, par son emprise sur l’univers mental du colonisé, la rupture provoquée avec l’environnement immédiat et l’image dégradante renvoyée de cet environnement. Pire, il déplore le rôle de cette littérature en langue coloniale dans la construction d’un sentiment de classe des nouveaux dirigeants, contre le peuple. « Mais les langues africaines refusèrent de mourir » grâce à la vitalité de la culture paysanne et ouvrière, et des écrivains qui en sont issus, comme Shaaban Robert, Abdullatif Abdallah, Ebrahim Hussein…

En 1977, Ngugi wa Thiong’o écrit sa première pièce de théâtre en kikuyu, Ngaahika Ndeenda (Je me marierai quand je voudrai), puis un roman Caitaani Mutharabaini (Le diable sur la croix), premier pas vers la désaliénation et pour la « participation démocratique du peuple à la conduite de sa propre existence ». Il détaille les questions qui se sont posées à lui au moment de l’écriture : papier toilette de la prison, très dur ; mots qui « glissent » ; structure de la narration pertinente dans son contexte ; comment frapper l’imaginaire des lecteurs quand la réalité des dirigeants, « quand leurs mots surpassent toutes les caricatures imaginables ? » ; comment diffuser les livres ? comment les faire traduire ?

« L’avenir du roman africain dépend donc de la volonté d’écrivains prêts à investir leur temps et leur talent dans les langues africaines ; de traducteurs prêts à investir leur temps et leur talent dans les traductions d’une langue africaine vers une autre ; d’éditeurs prêts à investir leur temps et leur argent ; d’un État progressiste capable de revoir les choix culturels et linguistiques néocoloniaux actuels et de recréer la possibilité d’un débat démocratique ; enfin et surtout de lecteurs de plus en plus nombreux ». Un enjeu de dignité majeur et qui demeure encore aujourd’hui un objectif non atteint. « La question de la langue n’a de sens que si on l’examine dans un contexte économique et politique plus large ; à travers elle, c’est la question du type de société que nous voulons qui se pose. » Au cœur du sujet, « le véritable langage humain : celui de la lutte » pour changer le monde…

Et vous, vous lisez quoi ?

Kenza Sefrioui

Décoloniser l’esprit

Ngugi wa Thiong’o, traduit de l’anglais (Kenya) par Sylvain Prudhomme

La Fabrique, 168 p., 200 DH