Résistance au féminin

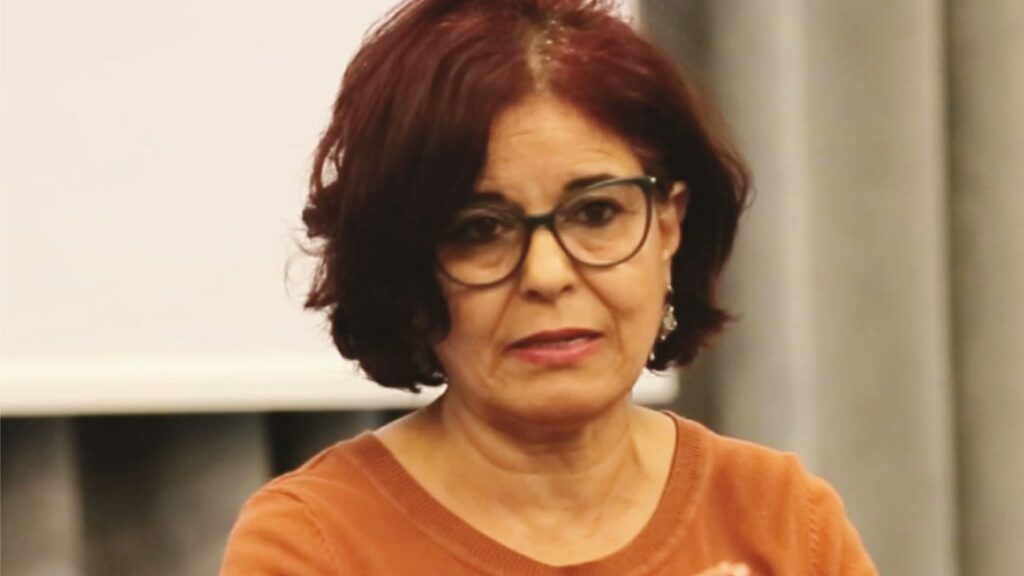

Les éditions iXe publient une nouvelle traduction par la poétesse Souad Labbize du témoignage de Fatna El Bouih sur son incarcération et sur ses engagements.

À 21 ans, on fait ses études et on rêve d’un monde plus juste. Les enlèvements, ce sont des scènes des Mille et Une nuits, « des histoires des temps anciens », comme disait son père. En mai 1977, Fatna El Bouih se rend chez son amie Khadija el-Boukhari, militante comme elle. Mais Khadija a déjà été arrêtée et Fatna la rejoint au commissariat, puis à Derb Moulay-Cherif. L’enfer de la torture, de la détention arbitraire, des humiliations réservées aux femmes, les viols, puis les va-et-vient pendant cinq ans entre les prisons de Casablanca, Meknès, Kenitra…, en 2001, c’est la première fois qu’une femme a le courage de les raconter. À l’instigation de Layla Chaouni et avec l’encouragement de Fatema Mernissi, Fatna El Bouih publie aux éditions Le Fennec Hadith al-‘atama, publié en français sous le titre d’Une femme nommée Rachid. Longtemps invisibilisée, la parole des détenues politiques est enfin audible. Pour cette nouvelle édition, l’autrice a entièrement repris ce texte pour rétablir une progression chronologique, et non, comme initialement, selon le surgissement des souvenirs. La nouvelle traduction a été réalisée par la poétesse et militante féministe Souad Labbize, autrice du terrible Emjamber la flaque où se reflète l’enfer, sur le viol (iXe, 2019).

Contre la hchouma

« Chaque mot que je pose sur le papier est une victoire contre l’oubli, une affirmation de ma dignité et de ma résistance », écrit l’autrice. Ce témoignage brise deux murs de silence : celui des tortionnaires, mais aussi celui imposé au nom de la hchouma. Il contribue à documenter les atrocités des années de plomb et rejoint en cela les témoignages des hommes. Il est surtout un rappel de la place des femmes dans les mouvements 23 Mars et Ilal Amam, minorée voire invisibilisée par le récit patriarcal.

« Il ne manquait plus que ça ! Que les filles s’en mêlent ! », peste le policier en civil qui l’arrête. Pour ses geôliers, une femme qui s’est engagée politiquement, qui a manifesté son statut de citoyenne, doit être cassée. On l’appellera Rachid, on la menottera. Si les hommes reçoivent des numéros, « nous, les filles, étions doublement niées, puisqu’en plus de numéros on nous attribuait aussi un prénom masculin qui, en niant notre sexe, mutilait notre être ». Le vocabulaire avec lequel on s’adresse à elles est ordurier, avec « des insinuations sexuelles, parfois des menaces de viol explicites », au point que décliner son identité devant le juge d’instruction est presque un soulagement. Fatna El Bouih détaille la collaboration sordide des gardiennes qui reproduisent ces pratiques dégradantes, l’absence de souplesse dont ont pu bénéficier les détenus hommes, les fausses promesses de libération, l’isolement, le travail forcé. Le programme de dévastation psychologique.

Elle insiste surtout sur le moteur commun à ses compagnes : « ce qui était en jeu, c’étaient des convictions profondes, des principes et l’envie de redessiner la carte de ce pays auquel nous lie le sang qui coule dans nos veines. Une carte aux couleurs d’une justice sociale applicable à tous les enfants du Maroc, sans abus ni discriminations, avec des droits garantissant la dignité humaine – aux antipodes de la sombre histoire tissée par la brutalité des rapports sociaux quotidiens. » Ce rêve de justice sociale, de lendemains meilleurs, est disqualifié en ces termes par les sbires du régime : « Vous voulez tout changer, dépouiller la femme de sa vraie nature, gommer les différences. La femme est faite pour le harem et seulement pour le harem, elle est faite pour le foyer et pour la reproduction. Tout le reste n’est qu’aberration, déviance contre-nature. »

Parmi les moments de grâce qui ont permis à Fatna El Bouih de ne pas s’effondrer : la visite de Fatema Mernissi qui a encadré ses recherches sur les mythes et l’héritage culturel, puis qui, à l’issue d’ateliers d’écriture, l’a encouragée à ne pas tourner la page et à témoigner. L’enjeu était non seulement de surmonter la honte de la persécution genrée, notamment le viol, mais de rappeler l’engagement des femmes dans la lutte pour les droits humains au Maroc.

Le dernier chapitre, rajouté pour cette édition, revient sur la réparation symbolique par l’Instance Équité et Réconciliation et surtout sur les actions menées par l’association Relais-Prison-Société pour permettre, à travers des projets socioculturels, d’œuvrer pour la dignité des personnes incarcérées, en particulier les femmes et les enfants, mais aussi par le réseau international INOVAS qui permet « aux victimes de la violence politique d’avoir une influence sur les gouvernements et sur les instances internationales ». Fatna El Bouih conclut : « Vaste est la capacité de résistance des femmes, c’est une mer immense, sans limites et insondable ». Cette réédition vient comme un rappel de l’actualité de ces luttes.

À voir bientôt : Fatna, une femme nommée Rachid, par la réalisatrice Hélène Harder.

Et vous, vous lisez quoi ?

Kenza Sefrioui

Toutes peines confondues, de la disparition forcée à l’engagement citoyen, parcours d’une ex-détenue politique marocaine

Fatna El Bouih, traduite de l’arabe par Souad Labbize

Éditions iXe, collection Fonctions dérivées, 160 p., 220 DH