En souvenir d’Ileana Marchesani

Hier nous a quittés Ileana Marchesani, fondatrice des éditions Senso Unico, dont le catalogue dans le domaine du beau livre est remarquable.

Ileana Marchesani avait l’œil et le goût des choses bien faites. Une fiche technique en vue d’une demande de devis rédigée par ses soins s’approchait de la poésie, tant elle avait le mot précis, la connaissance fine des papiers et des soins à leur apporter. Elle ne tolérait pas l’approximation dans le calage d’une machine, dans le rendu d’une nuance. Par respect de son art, et des lecteurs. Joyeuse et piquante, elle avait les mots autant pour souligner une qualité que pour épingler une bourde. Le résultat était une merveille.

Elle aimait aussi travailler en tandem. Sa collaboration avec Karine Joseph, sa complice des éditions du Sirocco, a donné plusieurs pépites : Nass El Ghiwane (2011), Taoub, le groupe acrobatique de Tanger (2012), Jil Lklam, poètes urbains (2016), et l’adorable À vous de voter les enfants ! (2012).

Parmi son catalogue, d’une trentaine de titres, livres d’art, essais et nouvelles, je partage en souvenir ému mes préférés.[1]

Kenza Sefrioui

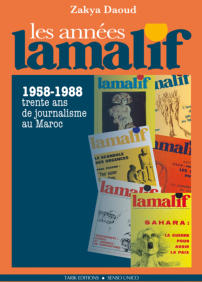

Les années Lamalif, de Zakya Daoud (2007)

Les racines de notre présent

Un livre bilan d’une importance majeure pour comprendre l’histoire contemporaine du Maroc et avoir les clés de notre présent.

Il est rare qu’un livre s’impose d’emblée comme une référence. Celui de Zakya Daoud est de ceux-là. Pour la première fois, elle témoigne de son expérience de journaliste au Maroc, notamment des années qu’elle a passées à la tête de la revue Lamalif. La publication de l’ouvrage elle-même est une première, puisqu’elle est le fruit du travail conjoint de deux maisons d’édition marocaines, Tarik et Senso Unico, qui nous rendent accessible, pour 90 DH, une mine d’informations et de réflexions sur l’histoire contemporaine du Maroc, de 1958 à 1988.

Zakya Daoud a réussi à « croiser trois données, l’histoire au quotidien, qui présente, peut-être, l’intérêt de montrer comment les gens ordinaires ont vécu, au jour le jour, ces fameuses années de plomb, les comptes-rendus mensuels de cette histoire dans une revue qui vivait les aléas de la censure et de l’autocensure, et quelques souvenirs personnels pour donner de la chair à cet ensemble ». La dimension de témoignage n’est qu’un fil, malgré son importance, dans la trame riche et dense de ce livre qui retrace mois par mois l’histoire de cette revue majeure qu’a été « Lamalif », et, au-delà, l’histoire politique, économique, sociale et culturelle du Maroc pendant trente ans. On doit ici saluer l’énorme travail de construction qui a longtemps occupé l’auteure : à un montage thématique, elle a préféré un récit chronologique des événements, ce qui rend le récit plus vivant, tout en se rapprochant de cette spécialité récemment reconnue par les universitaires, l’histoire de l’actualité. Sauf qu’elle le fait rétrospectivement, avec un recul de vingt ans par rapport aux événements les plus récents.

Livre d’histoire ? Pas seulement. Ce livre nous donne toute une série de clés pour comprendre ce que l’on vit actuellement. Car c’est bien là que se situe l’enjeu : « Le Maroc d’aujourd’hui vient de cette période, même si ce n’est plus le même », déclarait samedi dernier Zakya Daoud au public venu écouter sa présentation. La place du Maroc dans le monde, la mort des idéologies, la question des institutions, le rôle des intellectuels, la société civile face à l’Etat, la place des femmes, la culture, qui « seule est aussi forte que la politique et peut la contrebalancer », la modernité… Tout ce qui est analysé, dans l’ouvrage, dans son contexte de l’époque, a une résonance actuelle, vu la manière dont c’est abordé. « Il y a des questions à poser constamment. Ce sont les réponses qui ne sont valides qu’un temps », rappelait l’auteure. Tout en nous permettant de mieux connaître notre histoire, elle nous invite discrètement mais fermement à nous forger des concepts opératoires pour décrypter notre présent. Si elle s’efface en concluant : « Le reste, la suite (…) est une autre histoire ». C’est la nôtre. A faire et à dire.

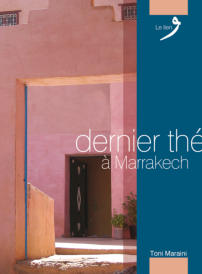

Dernier thé à Marrakech, de Toni Maraïni (2007)

Évocations

Dans ces nouvelles, traduites par Nicole Arrous, Toni Maraïni convoque les années qu’elle a passées au Maroc, cherchant à le comprendre et à le faire aimer.

Toni Maraïni, écrivain et surtout critique d’art, avait publié ce recueil en italien en 2000. Nouvelles ? plutôt des textes autobiographiques, dans lesquels, si la fiction s’en mêle parfois, la référence au vécu de l’auteure est assez transparente, pour nous livrer des souvenirs, des réflexions, des témoignages des vingt-deux ans qu’elle à passés au Maroc. Ainsi dans « Un rire transmoderne et néofutur, ou : le Banquet d’ombres », Agata est le double de Toni, convoquant son passé au cœur des cercles intellectuels et artistiques des années 1960-1980. L’atmosphère y est fantomatique, comme lors d’une cérémonie d’évocation des ombres, et très philosophique, tout en faisant de multiples clins d’oeils à des mots ou des faits qui ont marqué ces années : les « futuribles », rubrique de science-fiction de Lamalif, la « poésie chacaliste » de Souffles… On a l’impression de lire un avatar du Banquet de Platon, où les invités, artistes et penseurs, nommés par leur seul prénom, voire l’initiale de leur nom, débattent de la modernité au Maroc.

C’est en effet ce thème qui traverse le livre, abordé tantôt d’un point de vue marocain, pour chercher à en définir les contours et la portée, tantôt pour réduire à un non-sens raciste l’opposition que les Occidentaux font entre tradition (comprendre : islam) et modernité. Toni va chercher le moderne dans les comportements de femmes simples, comme Fatima dans « Une journée, un fleuve » : « Fatima est une femme “traditionnelle”, une forte nature ; d’une grande honnêteté et d’un grand dévouement. Par de nombreux traits de son caractère et de sa manière d’affronter les choses, c’est une “moderne”. Elle a fait étudier ses filles, elle a en tête un projet idéal de société où réaliser ses attentes de coexistence, de justice et d’égalité, avec un esprit ouvert, séculier et non bigot. Fatima désapprouve l’islamisme des fondamentalistes sans toutefois perdre la foi en son héritage ancestral. Encore une fois, pensa Agata, où placer la limite entre modernité et Tradition ? »

Les souvenirs de Toni Maraïni sont une série de réflexions par petites touches sur ce qui meut un peuple, sur les rapports de force qui régissent le regard d’un peuple sur l’autre, comme le raconte le très beau « L’exil sur un banc ». Un des plus beaux textes de ce livre, c’est « Le dernier pain », qui plonge au cœur de la culture populaire en décrivant le pain décoré pour la Grande Fête, où l’auteur donne la mesure de sa capacité à saisir et analyser chaque détail.

Migrations, le rapport Alpha, d’Henri-Michel Boccara (2007)

Humaines chimères

En lisant le titre du dernier ouvrage de Henri-Michel Boccara, on s’attendrait à une étude sur les migrations. Non. C’est un très beau roman que nous livre l’auteur, ancien migrant lui-même.

Alpha, journaliste en rupture de ban, abandonne l’enquête qu’il a proposée sur l’émigration clandestine du Maroc à l’Espagne. Il se réfugie à Fnideq et commence à emplir de petits carnets : « Ces individus qui sommeillaient en lui, attendant l’heure d’éclore, sont venus le rejoindre. Ils ont profité de ses incertitudes, ils sont là, ils s’installent sans bruit. […] La première chose à faire sera de ressusciter un mort ». Ce sera Badis, jeune Marocain en Espagne, Yachir, clandestin kurde en Italie, Gino, Sicilien parti tenter sa chance dans les mines du nord de la France puis aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, Léa, Juive d’Espagne fuyant le Portugal de l’Inquisition, et Chen, l’homme préhistorique de Sibalaum. A travers ces voix entremêlées, se déclinent les raisons qui poussent au départ : exil, fuite de la misère ou quête d’un savoir qui rend plus fort. Sur le chemin, les embûches, les humiliations, la souffrance, la peur, la faim, le regret de ce qu’on laisse et l’espoir que « petit à petit, la laine pousse sur le mouton ». Au bout, quand ce n’est pas la mort, c’est l’exploitation par ceux qui « nous tondaient la laine sur le dos avant même qu’elle ait poussé » ou, lors des trop rares réussites, le désir de retour aux origines.

Ce livre nous fait sentir combien le désir de partir est profondément ancré dans la nature humaine. Henri Michel Boccara situe ses personnages à des époques différentes et déploie un réel talent de styliste pour donner à chacun la langue qui lui convient. L’ordre de l’Histoire fait peu de cas de cette tragédie si humaine sans témoins.

Fès et Florence en quête d’absolu, collectif (2008)

Hommage croisé

« Seule Florence est digne de Fès et seule Fès est digne de Florence », pourrait-on dire, en paraphrasant le jumelage de Paris et Rome. Fès et Florence, outre leur jumelage, ont ceci de commun qu’elles ont rayonné, l’une dans le monde islamique, l’autre dans le monde chrétien, et y ont chacune laissé une empreinte indélébile. Toutes deux sont devenues les symboles d’une ample période d’histoire, des modèles d’élégance et de raffinement. Les rapprocher est donc une initiative intelligente, et trop rare. Au cœur de la démarche, il s’agissait d’une « tentative de comprendre comment elles ont acquis un si grand prestige, et de rendre hommage à ce qu’elles ont représenté ». Par-delà les différences historiques et esthétiques, le livre salue la « grandeur d’âme » des artistes dans « leur quête de la beauté et de la vérité ». Les photos de Franco D’Alessandro sont somptueuses et bien légendées. Rédigés par des historiens reconnus, Catherine Cambazard-Amahan, Ali Amahan et Marcello Fantoni, les textes sont abondamment documentés, font appel à de multiples références classiques pour retracer l’histoire politique, mais aussi sociale et économique des deux villes. S’en dégagent certains parallèles, sur la condition et l’image de l’artiste, les sources qui ont nourri l’élaboration des cultures fassie et florentine, et enfin leur art de vivre. Un très beau livre.

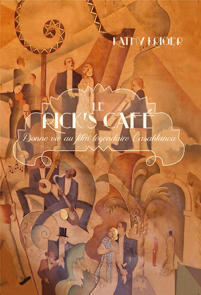

Le Rick’s Café donne une vie au film légendaire Casablanca, de Kathy Krieger (2014)

Plus vrai que la légende

Kathy Kriger témoigne du parcours du combattant qui a été le sien pour donner une existence réelle au Rick’s Café à Casablanca.

Il n’avait existé que dans les studios de la Warner Bros, lors du tournage du film de Michael Curtiz, Casablanca, sorti en 1942. Depuis 2004, le Rick’s Café est une réalité à Casablanca, grâce à la volonté de fer de Kathy Kriger. Cette femme d’affaires, qui avait tenu une agence de voyages avant de se lancer dans la diplomatie et a été conseillère commerciale au consulat des États-Unis à Casablanca, a en effet eu ce rêve d’ouvrir « un « vrai » Rick’s Café ». Mais du rêve à la réalité, c’est un véritable parcours du combattant qu’elle a mené avec obstination. Ce livre, d’abord écrit en anglais à destination d’un public anglophone, puis adapté en français sans épargner au lectorat marocain certaines généralités, est le témoignage brut d’une entrepreneuse aux prises avec les réalités économiques et sociales du Maroc.

Le projet, d’abord. Du film que Kathy Kriger appréciait à un projet qui a constitué pour elle une « obsession » au point de renoncer à sa carrière diplomatique, il a fallu un déclic : le choc provoqué par les attentats du 11 septembre 2001 à New York. « Je fus saisie par la peur de voir les Américains – effrayés et incertains de l’avenir, comme les réfugiés dans le café de carton-pâte – retomber dans l’intolérance et la xénophobie, puis une réaction anti-arabe engloutir cette ville que j’aime. […] L’ouverture d’un Rick’s Café pourrait peut-être rappeler aux Américains les vertus dont ils avaient su faire preuve, au cours de la Deuxième Guerre mondiale : sacrifice pour le bien général, sympathie pour l’opprimé, volonté de prendre position. » Marquée par l’esprit cosmopolite de la Casablanca des années 1940, l’ouverture d’un tel endroit était pour elle le symbole d’un vivre ensemble et du refus de l’intolérance. Les attentats de Casablanca le 16 mai 2003 l’ont renforcée dans cette vision. Autre élément du storytelling : une femme étrangère seule dans un pays arabe et musulman peut faire revivre le lieu mythique et donner une réalité à un film devenu classique qui a fait connaître la ville, et le Maroc, dans le monde entier. Cette dimension culturelle a amené Kathy Kriger a s’intéresser de près, en plus des aspects directement liés à la restauration, aux aspects esthétiques : décoration d’intérieur, ameublement, lampes, mais aussi musique.

Outre ce récit détaillé d’une aventure nécessitant autant de pragmatisme que de pugnacité, Kathy Kriger partage quelques recettes, ouvre son album photo, et raconte même la rançon du succès : en 2012, quelques mois avant la sortie de son livre aux États-Unis, elle a été approchée par un agent et un producteur pour la réalisation d’un film sur son aventure. Mais elle a refusé leur relecture, qui aurait abouti, 63 ans après Michael Curtiz, à « une tentative inepte de retour à la fiction ».

Ma cuisine marocaine, de Mina El Glaoui (2015)

Saveurs, couleurs, art de vivre

Mina El Glaoui réédite le livre qu’elle avait publié en 1987 chez Taillandier et Sochepress. Ma cuisine marocaine, c’est un superbe coffret en deux tomes. Le premier, Livre des recettes, présente une farandole de délices : olives Mess Lalla, salade de courgettes à la cannelle, bouillon à la gomme arabique, d’faïa, trid, rfissa, bennaraïenne entre deux feux, tajine de tarajla (mauve), lsan taïr, berkouks et saikouk, bejmat et autres matlouâa… Un hommage à la gastronomie avec ces noms enchanteurs et les délicats pastels de Taha Drissi. Le deuxième tome, Les belles heures, prolonge les plaisirs du palais par une ballade sensorielle et esthétique, à travers les aquarelles d’Ernesto Angiolini, les tableaux qu’a inspiré le Maroc, ainsi que les sagesses et citations à propos.

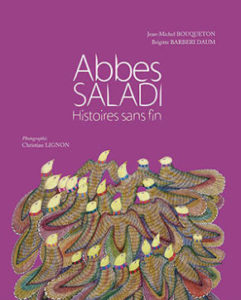

Abbes Saladi, histoires sans fin, collectif (2021)

Les ailes de l’imaginaire

Jean-Michel Bouqueton et Brigitte Barberi Daum retracent un moment du parcours artistique de Abbes Saladi photographié par Christian Lignon. Un ouvrage tout en amitié.

Rares sont les artistes dont l’œuvre a inspiré aux auteurs, journalistes, critiques ou écrivains qui lui consacraient un texte, des phrases aussi belles et poétiques. Abbes Saladi était « l’homme qui a vu l’ange » pour l’artiste Mohamed Aboualouakar et les galeristes Sylvia Belhassan et Pauline de Mazières. Il était « l’artiste qui entendait parler les j’noun » pour le critique et poète Jamal Boushaba. Il habitait dans le Petit musée portatif de Abdellatif Laâbi (Al Manar, 2002). Le philosophe Adil Hajji était sensible à son « angélisme égaré », l’écrivain Mohamed Leftah et l’artiste Mounir Fatmi s’étaient tous deux intéressés à son « alphabet rouge ». Fatema Mernissi l’avait invité à illustrer son conte Qui l’emporte, la femme ou l’homme ? (éd. Kan wa Yakoune, 1983) et Abdallah Zrika son recueil Pommes triangulaires (éd. Banchara, 1986), sensibles eux aussi à la délicate fantasmagorie de son univers plein d’énigmes, de mystères et de poésie. Amis de l’artiste, Jean-Michel Bouqueton et Brigitte Barberi Daum ajoutent, dans Abbes Saladi : Histoires sans fin, leur voix à ce concert unanime. Ce livre est en fait un double hommage. Un hommage adressé à Saladi, mais aussi au photographe français Christian Lignon (1949-2013), qui fut le grand ami de l’artiste au destin tourmenté lui aussi disparu jeune et n’avait eu de cesse de lui consacrer un livre avec les photos qu’il avait prises dans son atelier de Douar El Massakine à Marrakech.

Abbes Saladi : Histoires sans fin n’est pas un catalogue raisonné et n’entend pas faire une étude critique de l’œuvre. C’est un moment d’amitié, vécu à Marrakech de 1978 à 1986. Jean-Michel Bouqueton, né à Alger en 1948, jazzman, écrivain, documentariste et peintre lui-même, s’était installé à l’âge de 25 ans au Maroc et fréquentait Saladi. Brigitte Barberi Daum, qui fut la compagne de Christian Lignon à la fin de sa vie, faisait du théâtre avec Henri-Michel Boccara dans la cité ocre. Leur livre est « un hommage du cœur », témoigne Ileana Marchesani, l’éditrice, qui salue leur implication complice dans chaque moment de réalisation du livre, tant sur le plan intellectuel qu’affectif. Dans la masse de photos laissées par Christian Lignon, ils ont fait des choix, proposé un parcours, dans une recherche d’harmonie à laquelle aspirait l’artiste lui-même. Outre la beauté de l’ensemble, leur travail est inestimable pour la compréhension du parcours de Abbes Saladi et surtout pour l’établissement de l’authenticité de ses œuvres.

« On a cru voir un grain de folie chez Saladi. Ce grain c’est l’essence de la poésie mais aussi le cheminement divaguant de la métaphysique ». Autodidacte de génie, Abbas Saladi a été qualifié de miniaturiste : il était « l’enlumineur de Douar El Massakine ». Mais il était surtout l’« illustrateur d’un texte absent », ouvert à tous les devenirs et à toutes les interrogations. Et son trait simple et pur, le fil d’Ariane dans ce labyrinthe infini du sens. « Saladi est mort ?, avait écrit en hommage notre regretté collègue Jamal Boushaba. Offrons-lui l’éternité ! »

Jacques Majorelle, un rêve jamais atteint, de Chantal Destrez (2017)

L’appel du sud

Chantal Destrez retrace le parcours du peintre orientaliste Jacques Majorelle, de la Lorraine au Niger, en passant par Marrakech.

Son grand-père, Auguste, était un célèbre faïencier. Son père, Louis, fut ébéniste, un des grands noms de l’Art nouveau. C’est la peinture qui donnera à Jacques Majorelle (1886-1962) l’occasion de briller à son tour dans cette dynastie d’artistes. Après une formation dans les bouillonnantes Écoles de Nancy puis de Paris au début du XXème siècle, le jeune homme, qui rêve d’ailleurs, part à la découverte du monde. Une vie ne lui suffira pas. Après l’Espagne, l’Italie, c’est l’Égypte : « Nul autre pays de l’Orient islamique n’apporte davantage de rêve à une Europe en cours d’industrialisation. » Mais, insiste Chantal Destrez, ce n’est pas un Orient rêvé qui intéresse Jacques Majorelle : « Il a besoin pour peindre d’analyser la réalité vivante sous ses yeux. » Ce beau livre, richement documenté, retrace le parcours intense de cet homme à la santé fragile, qui s’imposa une discipline de fer pour aller à la rencontre des pays qui l’attiraient. Toujours plus au Sud, jusqu’au Niger. Avec une étape majeure par le Maroc, notamment à Marrakech, où il s’installe en médina. Il en dira « j’aime cette ville de toute mon âme ». Considéré comme « le peintre du Maroc », il s’intéresse, contrairement aux orientalistes « romantiques », moins aux paysages qu’aux gens. Ses portraits, ses foules, ses casbahs, il développe une peinture « à la fois exotique et documentaire » qui contribue largement à faire connaître le pays en Europe. Son œuvre ultime ? Son jardin à Marrakech, confiait-il en 1948, « ogre vorace sur lequel je m’épuise depuis vingt-deux ans et qu’il faudrait encore vingt ans pour qu’il fasse crever d’envie les anges du Paradis ».

Lire Casablanca, une grammaire d’urbanisme et d’architecture, de Nicolas Alexandre et Emmanuel Neiger (2019)

Abécédaire d’une ville moderne

Dans un ouvrage richement documenté, Nicolas Alexandre et Emmanuel Neiger invitent à lire le patrimoine urbain de Casablanca et en proposent une grammaire des styles.

21 ans après le magistral ouvrage Mythes et figures d’une aventure urbaine de Jean-Louis Cohen et Monique Eleb (Hazan, 1998), qui demeure l’ouvrage de référence sur le sujet, deux anciens professeurs du lycée Lyautey ajoutent leur grain de sel à la compréhension visuelle et urbaine du Grand Casablanca. Nicolas Alexandre a enseigné l’histoire, Emmanuel Neiger les lettres classiques et tous deux ont été guide-médiateurs pour les journées du Patrimoine de Casablanca. Ils proposent ici une grille de lecture dont l’expert auprès de l’UNESCO Bernard Toulier salue la précision « quasi archéologique » et la richesse de la documentation.

Il est question ici de syntaxe, de grammaire, de composition, de matériaux, de styles, d’ornements… « Ils nous donnent les outils nécessaires à l’appréhension des théories urbaines, la perception du rôle des institutions et des mécanismes fonciers et spéculatifs, la compréhension tout à la fois de la généalogie des architectes, de l’impact des maîtres d’ouvrage et de l’habileté des artisans. » Les auteurs parlent de terrain, d’axe de circulation, d’ancrage des ensembles urbains et des quartiers, suivent les métissages et les hybridations, relèvent les lignes de clivage et d’exclusion. Ils zooment ensuite et passent à l’échelle du quartier, de l’immeuble, et enfin du détail de décoration.

Si le livre demeure centrée sur les aspects patrimoniaux et n’aborde pas la ville contemporaine, il n’y a pas ici de nostalgie pour l’âge d’or Art déco, mais une attention aux dynamiques historiques, économiques, sociales et culturelles à l’œuvre dans une ville en résonnance avec les tendances mondiales, une ville qui s’autodétruit autant qu’elle s’invente. Qui est inextricablement liée à une modernité en mouvement. Ce livre, écrit comme un plaidoyer pour la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine, appelle à associer tous les acteurs dans cette réflexion.

Rabat : une dame pour le Bouregreg, d’Amina Aouchar et Stefano Cianella (2007)

Instantanés d’un feuilletage d’époques

Citadelle fondée en 1150 par les Almohades et base de leurs expéditions en Andalousie, Rabat devint capitale impériale sous Mohammed III au XVIIIème siècle, avant de devenir celle du protectorat puis du Maroc indépendant. C’est cette histoire, qui s’étire sur plusieurs siècles et dynasties, que raconte avec finesse l’historienne Amina Aouchar. Rabat : une dame pour le Bou Regreg entrecroise son récit avec celui, en images, du photographe Stefano Ciannella. Chacun à sa manière arpente la ville et immobilise cette cohabitation entre passé et présent, entre histoire et traditions.

[1] Extraits des recensions publiées dans Le Journal hebdomadaire, TelQuel et economia.ma.